中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質重點實驗室(OMG)深海地球動力學學科組張江陽助理研究員、張帆研究員、林間特聘研究員,聯合香港中文大學楊宏峰教授,在馬里亞納海溝俯沖巖石圈的三維撓曲形變研究上取得重要進展,相關成果近日在線發表在Tectonophysics(《構造物理學》)雜志。

馬里亞納海溝位于西北太平洋洋底,其最深處的“挑戰者深淵”被譽為地球第四極,其深海溝是由于西太平洋板塊俯沖到菲律賓板塊之下形成的。板塊在俯沖過程中發生撓曲,當應力超過了板塊的強度,板塊就會發生斷裂,在海底形成正斷層,并誘發地震。海水通過正斷層進入地球內部,與周圍地幔巖石發生化學反應,引起巖石蝕變(稱蛇紋石化)。俯沖板片最終將流體攜帶至地球深部,促進了火山活動。因此,研究俯沖板塊形變對認識俯沖帶淺部與深部的物質與能量循環至關重要,而全球最深的馬里亞納海溝是揭示俯沖帶動力學過程的理想場所。

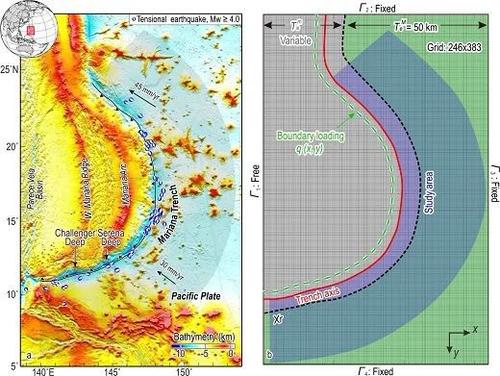

圖1 (a) 馬里亞納海溝的地形圖。 (b) 模型設置

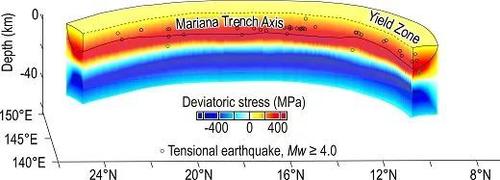

研究人員以馬里亞納海溝為對象(圖1),根據高精度海底地形、重力異常、地震等數據約束,首次模擬了整個馬里亞納海溝三維板塊撓曲,計算了撓曲應力與破裂帶的三維空間變化,并揭示了馬里亞納俯沖板塊最南部的水通量明顯多于中北部。理論模擬得到的破裂屈服帶與觀測到的地表正斷層、拉張型地震,以及地震波速約束的板塊含水區變化吻合(圖2)。

圖2 馬里亞納海溝俯沖板塊撓曲應力的三維分布

本研究揭示了馬里亞納俯沖板塊的三維破裂帶的空間分布特征,指出了俯沖帶巖石圈三維撓曲過程的重要性,模型可推廣至全球俯沖帶研究。

張江陽助理研究員為論文第一作者,張帆研究員和林間研究員為共同通訊作者。本研究受到國家自然科學基金委、南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)、中科院中國-巴基斯坦地球科學中心、香港研究資助局等項目資助。(信息來源:中國網)