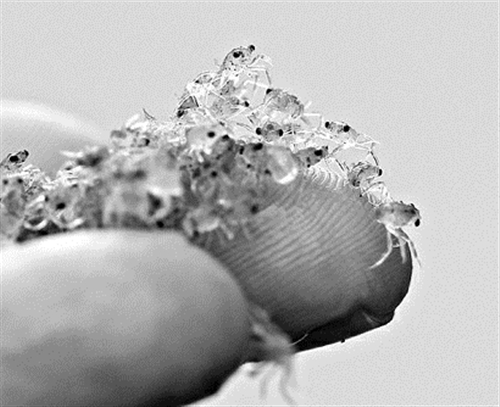

時隔30年,松江鱸重現長江口(附照片)

松江鱸的鰓蓋上有數層鰓狀折疊,被誤認為有四層鰓,故名“四鰓鱸”。

■本報記者 任荃

在上海天然水域絕跡了30年左右的松江鱸魚重新現身長江口。記者昨天獲悉,剛剛過去的2014年,東海水產研究所的魚類資源監測船在長江口總共發現了10尾松江鱸魚,打破了上世紀80年代中后期以來松江鱸在長江口的野外監測零紀錄。

松江鱸魚又名“四腮鱸魚”,屬國家二級保護動物,曾廣泛分布于遼寧、山東、上海、浙江、福建等地的河口地區,其中以松江府四鰓鱸最負盛名。1986年,英國女王伊麗莎白二世訪問上海時,點名要品嘗松江鱸。遺憾的是,當時未能尋獲。

2000年,復旦大學研究團隊在全國開展“尋找松江鱸蹤跡”大行動,終于從北方找回了幾十尾野生魚種。經過科研人員努力,2010年,松江鱸人工繁育成功,并獲批“游”上餐桌。不過,野外監測一直未有收獲。

去年二三月份,在崇明東灘東望沙和長興島水域,先后有8尾松江鱸撞進了漁網,漁民遂向長期在附近蹲點調查的東海水產研究所監測船報告。雖然8尾魚中有7尾遭誤捕死亡,但科研人員還是喜出望外地將它們帶回了實驗室,存活的1尾雌魚在實驗室里產出了卵。研究發現,這些松江鱸的平均體重26.8克、體長11.6厘米,性腺成熟度在二期至四期(五期即為完全成熟)之間,胃里裝著白蝦、蝦虎魚等餌料,都是長江口常見的小魚小蝦,說明食欲不錯。2014年11月,又有2尾松江鱸撞進了監測船的叉網。

“這是近30年來沒有過的,以至于許多漁民都不認識捕到的是什么魚。”東海水產研究所副所長莊平博士說,自上世紀80年代中后期起,松江鱸在上海海域基本絕跡,此后傳說有人間或零星看到過一兩尾,但“也只是傳說”;去年在長江口發現的10尾松江鱸是這么多年來科學監測網絡第一次看到。

莊平推測,這些出沒在長江口的松江鱸很可能是去年人工放流的松江鱸后代,也可能是前幾年人工放流的后代自然繁育的結果。從捕獲的幾尾情況來看,性腺發育幾近成熟,說明人工繁育的松江鱸具備在長江口自然繁育的能力。近幾年,上海每年都開展松江鱸魚的人工增殖放流,試圖以此恢復其在長江口的自然種群。少量松江鱸的出沒,從一個側面表明放流效果開始顯現。

莊平說,監測有零星發現只是個良好的開始,挽救松江鱸還有許多事情要做。比如,對于它們的洄游行為和對棲息地的需求,科學上仍留有空白,需要加大研究;在堅持人工放流的同時,還應加強棲息地的生態修復,使它們能在上海完整地度過一生。

“想法單純”的民間放生可能引發“生態危機”

人工放流亟須科學評估

在挽救松江鱸的過程中,人工繁育是第一步,此后堅持不懈的增殖放流,讓這一種群在長江口重現生機。

因門檻較低、顯示度較大,人工放流正成為一種時髦的善舉。然而,不是每一種經歷放流的水生生物都能“失而復得”,除了物種之間的差別,放流是否科學規范至關重要。

“人工放流是否利于物種恢復和生態修復,亟須科學評估,不規范的放流行為也許會適得其反。”莊平提醒,當越來越多政府部門、社會機構,甚至個人加入到放流行動中來,越是要關注應該如何放流——放什么、何時放、放哪里、怎么放,都大有講究。首先,放流必須尊重魚類的生活史。其二,放流不可一放了之,不問其死活。再者,放流的物種選擇和規模要得當,放什么、放多少不能毛估估。

莊平提醒,不符合自然需求和科學規律的放流活動,時常好心辦壞事兒,尤其是“想法單純”的民間放生,可能引發隱性“生態危機”,比如外來物種入侵。他曾親眼目睹一大群人在蘇州河邊大量放生烏鱧,目測足有幾百斤。烏鱧生性兇猛,胃口奇大,如此這般被人“放生”到蘇州河,要么吃光河里的魚蝦,要么則因餌料不足而餓死。

大閘蟹的“十年復興”(附照片)

經過十多年努力,長江口大閘蟹蟹苗資源已恢復到歷史正常水平。

在我國開展人工增殖性放流的水生生物物種中,大閘蟹是效果最為顯著的一個。經過十年人工放流,極度枯竭的天然資源已恢復到歷史正常水平。

受過度捕撈和產卵場破壞的雙重影響,大閘蟹的天然資源一度急劇下降。上世紀80年代中后期至本世紀初,長江口天然蟹苗資源量僅有每年1噸左右,人們吃到的都是人工繁育苗種。此后,上海每年都在長江口放流10萬只以上蟹爸蟹媽,讓它們在長江口生兒育女,終于使天然資源逐年恢復。到2010年左右,其天然苗種穩定在每年30萬噸至50萬噸,甚至達到每年80萬噸的高峰。

大閘蟹的“十年復興”主要歸功于“放流+保護”的科學藥方。

科學評估表明,人工放流對大閘蟹資源恢復的瞬時貢獻率從一開始的90%以上下降到目前的13%——當自然資源處于枯竭,放流種群所占比重就會非常高。專家表示,當這一數字穩定在10%以內,說明天然資源已趨于穩定,人工放流即可告一段落