近日,環(huán)境科學(xué)與生態(tài)領(lǐng)域國(guó)際刊物《Ecological Indicators》(JCR 一區(qū),影響因子6.263)在線發(fā)表了長(zhǎng)江口漁業(yè)生態(tài)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)最新研究成果“Mapping essential habitat of estuarine fishery species with a mechanistic SDM and Landsat data”。該研究通過(guò)結(jié)合物種生活史需求和Landsat遙感數(shù)據(jù)特性,構(gòu)建了基于生活史機(jī)制的物種分布優(yōu)化模型,擴(kuò)展了遙感技術(shù)和傳統(tǒng)物種分布模擬方法在河口漁業(yè)生物關(guān)鍵棲息地監(jiān)測(cè)和識(shí)別研究上的局限性,為下一步對(duì)長(zhǎng)江口大時(shí)空尺度、高精度漁業(yè)生境監(jiān)測(cè)和評(píng)估提供基礎(chǔ),為保護(hù)長(zhǎng)江口關(guān)鍵漁業(yè)生境和養(yǎng)護(hù)漁業(yè)資源提供科技支撐。

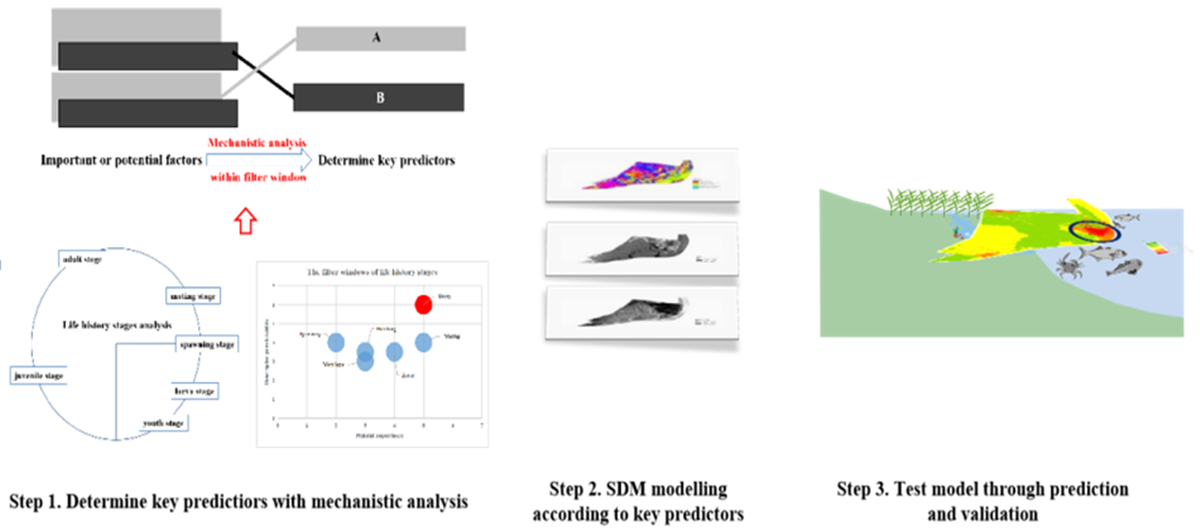

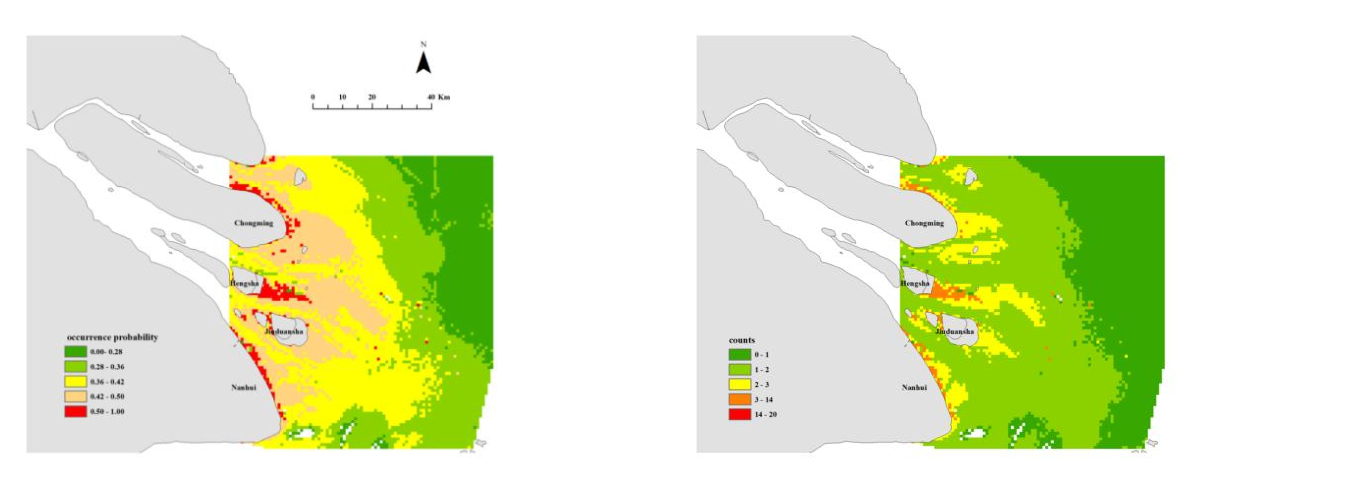

漁業(yè)生物關(guān)鍵棲息地的識(shí)別和監(jiān)測(cè)對(duì)于保護(hù)河口漁業(yè)棲息地和可持續(xù)漁業(yè)管理至關(guān)重要。然而,由于河口生境環(huán)境復(fù)雜多樣、漁業(yè)物種生活史周期跨越時(shí)空尺度大,大尺度精確監(jiān)測(cè)和識(shí)別河口漁業(yè)物種關(guān)鍵棲息地存在挑戰(zhàn)和困難。我們團(tuán)隊(duì)基于河口漁業(yè)物種生活史(繁殖、早期發(fā)育等)棲息地選擇偏好研究,對(duì)傳統(tǒng)的物種分布模型(SDM)方法進(jìn)行了優(yōu)化。通過(guò)構(gòu)建“棲息地重要性”和“生境因子可預(yù)測(cè)性”兩個(gè)指標(biāo),篩選最具代表性的漁業(yè)物種生活史階段,提出了一種能突破遙感數(shù)據(jù)反演限制的,基于生境因子與物種分布高確定性機(jī)制的優(yōu)化模型框架。以長(zhǎng)江口中華絨螯蟹為例,應(yīng)用該優(yōu)化模型對(duì)其產(chǎn)卵場(chǎng)分布進(jìn)行建模、預(yù)測(cè)和評(píng)估。結(jié)果表明中華絨螯蟹抱卵階段的機(jī)制模型具有最佳的解釋和預(yù)測(cè)能力,驗(yàn)證了優(yōu)化后的模型具有更強(qiáng)的模型擬合和預(yù)測(cè)能力。通過(guò)對(duì)中華絨螯蟹關(guān)鍵棲息地產(chǎn)卵場(chǎng)的模擬,精確識(shí)別其產(chǎn)卵場(chǎng)核心分布范圍為長(zhǎng)江口東灘、橫沙、九段沙、南匯濕地相鄰的潮下帶區(qū)域。

張婷婷副研究員為第一作者,趙峰研究員和莊平研究員為共同通訊作者。該研究得到了國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“藍(lán)色糧倉(cāng)科技創(chuàng)新”重點(diǎn)專項(xiàng)、國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目和上海市優(yōu)秀學(xué)術(shù)帶頭人計(jì)劃等項(xiàng)目資助。

圖1 基于生活史機(jī)制物種分布優(yōu)化模型的框架圖

圖2 中華絨螯蟹產(chǎn)卵場(chǎng)核心區(qū)模擬(a)出現(xiàn)概率模型(b)密度模型

(河口與近岸漁業(yè)生態(tài)研究室 張婷婷)