近日,中國水產科學研究院東海水產研究所“東海區漁業資源養護與可持續利用”團隊基于大規模、高分辨率的產卵場調查研究,在小黃魚生活史早期階段的棲息地分布模式、連通機制以及優先保護區識別方面取得新進展,該研究成果可為我國種質資源保護區建設、關鍵棲息地空間規劃提供更為量化的科學指示。相關研究以“Seasonal distribution of the early life stages of the small yellow croaker (Larimichthys polyactis) and its dynamic controls adjacent to the Changjiang River Estuary”( 第1作者許敏博士)和“Incorporating egg-transporting pathways into conservation plans of spawning areas: An example of small yellow croaker (Larimichthys polyactis) in the East China Sea zone”( 第1作者劉尊雷副研究員)為題發表于國際學術期刊Fisheries Oceanography、Frontiers in Marine Science。此項工作得到我所中央基本業務費(2019M05)、農業農村部近岸產卵場專項調查(125C0505)等項目的資助。

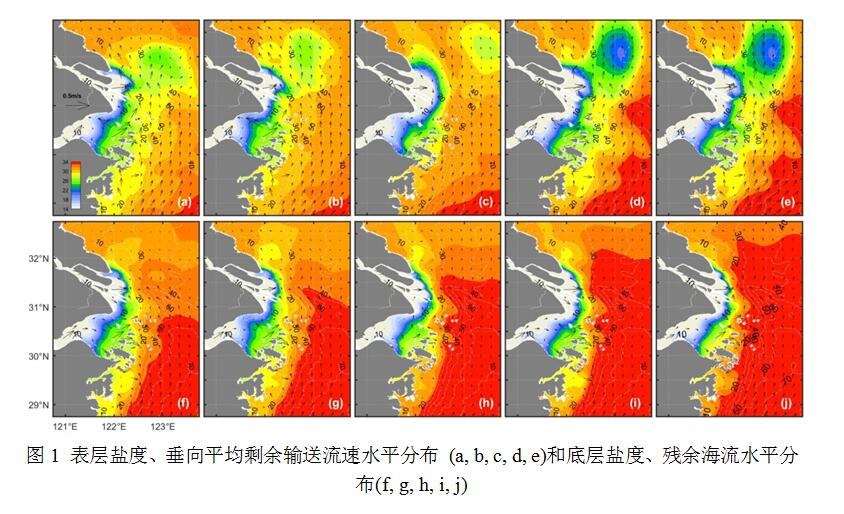

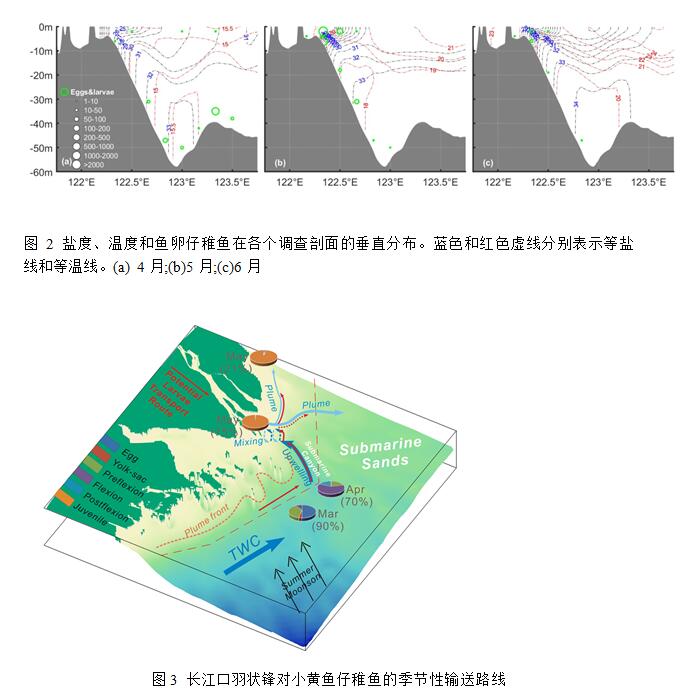

魚類在早期浮游生活史階段極其脆弱,該階段大多數魚卵和仔稚魚從產卵場被動輸送至育幼場,因而其起源和輸送軌跡與魚類關鍵期的“源-匯”動態緊密相關。這個過程在較大程度上解釋了補充量的年際波動,對魚類種群恢復力和漁業資源的可持續利用具有重要意義。黃海南部和東海均有小黃魚生殖群體分布,但對于是否作為獨立的種群單元仍有爭議。既有研究證明,黃海南部和東海兩個地理群體具有相似的遺傳結構,表明它們可能形成一個相互交流的亞種群或共享某些棲息地。然而,由于該地區河口-陸架系統的復雜動態,學術界對這兩個亞種群的仔稚魚擴散及其相互關系仍知之甚少。控制兩個亞群間遷移的動力學過程尚不清楚,特別是在受長江沖淡水底部鋒面結構影響較大的沿海水域,長江沖淡水底部鋒面外側構造產生了強烈的溫鹽空間梯度,具有多尺度時間變化特征。適宜的鹽度和溫度是卵和仔稚魚生存的必要條件,并影響其生存和分布模式。該研究應用三維水動力數值模型對該地區的水文環境進行了模擬,分析了小黃魚的魚卵和仔稚魚時空分布格局與水文物理動態的關系,并探討了仔稚魚可能輸送路線。

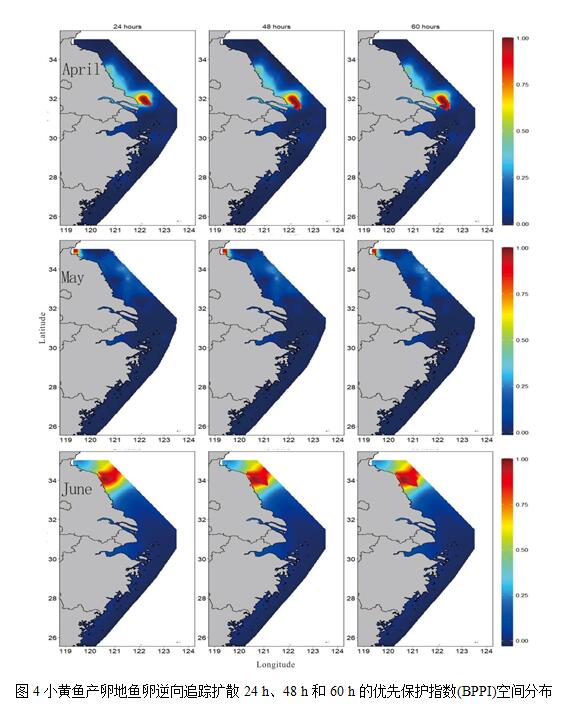

研究發現了小黃魚早期生活史的兩種不同分布模式,小黃魚的魚卵和仔稚魚3-4月出現在舟山漁場東北20-50米等深線海域,其生境特征是鹽度33-34psu,水溫約15℃。由于臺灣暖流比沿岸流更早地將南部暖水向北部輸送,3月甚至更早在舟山南部產出的魚卵和仔稚魚會被輸送到舟山群島東北部,分布邊界被長江口沖淡水鋒面限制。到5月份,沿岸水域溫度顯著升高,導致仔稚魚被水下河谷上升流帶到長江口形成育幼場,并沿羽鋒向黃海南部遷移,從而與黃海南部仔稚魚后代混合。基于這些物理機制,長江口附近的多重動力模式可以將魚卵和仔稚魚從東海輸送到黃海南部沿海水域。這一潛在遷徙路徑表明,東海亞群與黃海南部亞群存在一定的動態聯系。對此,該研究通過拉格朗日粒子示蹤模擬,逆向追蹤了江蘇海域產卵場位置,發現了潛在產卵源出現在魚卵采集地點的東南鄰近位置。這一發現證實了江蘇省沿海地區是小黃魚的重要產卵地,該海域對小黃魚的生產力和恢復力有著重要貢獻。

(資源室 劉尊雷,許敏)